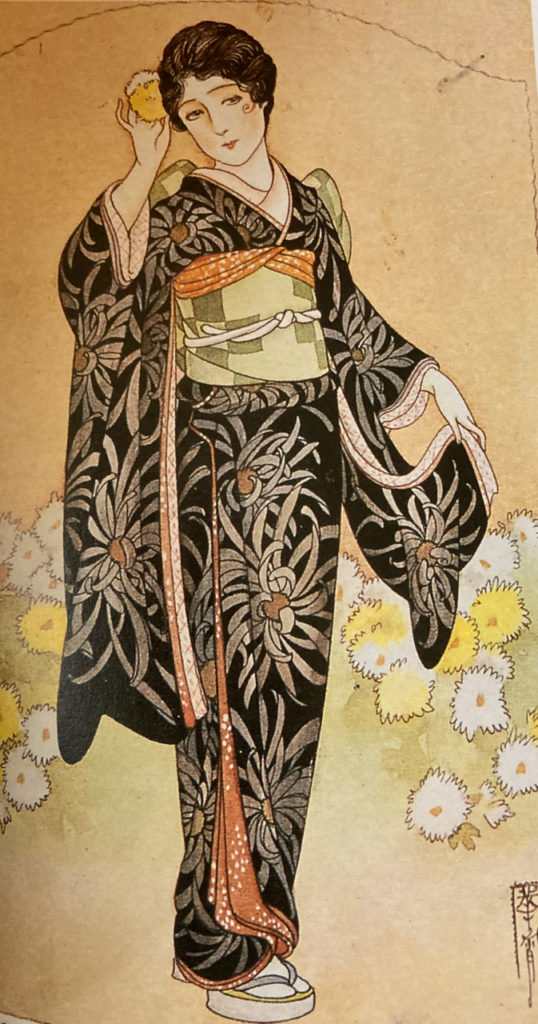

少し前、こんな可愛い柄の帯が紛れ込んできました。

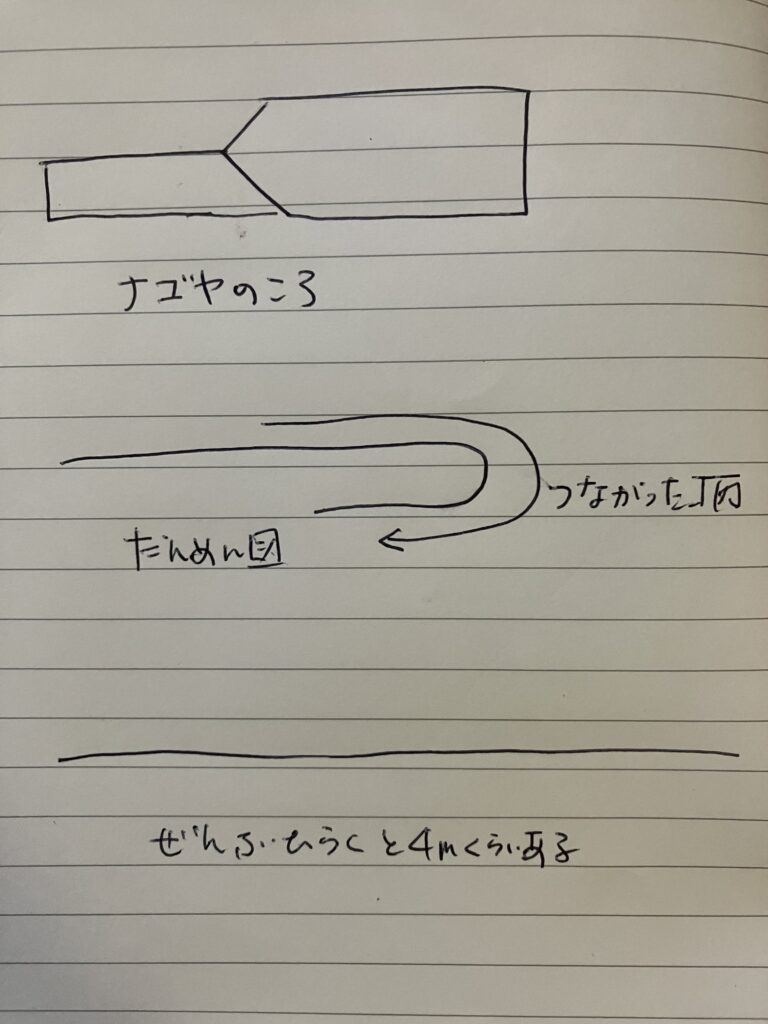

可愛い牡丹の柄の名古屋帯。 でもこの名古屋帯、ちょっとこのままで結ぶと変なことになっちゃうんです。

ほらね、現代の名古屋帯のお太鼓の結び方をするとお花が下を向いちゃう。

こういう古い帯を見つけたらまず「お前はそんな姿で生まれてきたのではないのだろう?」と帯に語りかけてあげてください。

もしかしたら素性を語ってくれるかもしれません。

まずは腹を割って話すことから始まります。

腹を開いて(解体して)みるとやはりほんとは名古屋帯になりたくて生まれたのではなく、昼夜帯としてこの世に生を受けたことがわかります。

しかもこの帯の手の方が実はタレの印である界切り線がついていた。

昼夜帯は腹合わせ帯とも呼ばれ、裏も表も使えるいわゆるリバーシブル帯です。そしてもう現代には新しいものはありません。 大正時代頃まで使われていた昼夜帯や丸帯はだんだんと姿を消し、反対に布が少なくて済む、簡単に自分で締められるとの理由からその後開発された後に名古屋帯の爆発的な流行によってだんだんと姿を消していきます。元々名古屋帯の生地で名古屋帯になった子もいれば、このように昔の昼夜帯を仕立て直して名古屋帯になった子もいます。 柄の向きがどうもおかしい昔の名古屋があったらちょっと疑ってかかってもいいかもです。

今では帯のほとんどが半幅帯、名古屋帯、袋帯の3種類となり、昼夜のいろいろな結び方を教える教科書も現代のものはありません。絶滅してしまった昼夜帯ですが時々、アンティーク着物ショップにあったり、名古屋帯に仕立て直されたであろうアンティーク帯は結構見つかります。

そんな昔の結び方をした帯の特徴はタレからちょっと上の柄が逆さまな事。(この場合赤丸の柄が逆さま)帯によっては逆さまの柄の位置が違うこともあります。

逆さまだと大体昼夜帯、刺繍や織が豪華な帯は丸帯です。 丸帯は流石に重いので普段のお出かけというとり晴れ着用になります。現代で丸帯を使うシーンがあるとするなら花嫁さんのお引きくらいなものでしょうか。(私は使ってるけど 笑)

そんなこんなでこの名古屋帯をまた昼夜に再生させる計画をずっと練っていたのでした。

色々考えてこの帯に選んだ相手が如源の黒繻子。

アンティークマニアでしたらここで「あ〜!如源ね!」ってなるのでしょうか。

大体こんなマーク見たことある人いるかもしれません。

昔のものなので反対から読み「如源」です。

この如源の黒繻子は中国からやってきた織物で、今でこそ「Made In China」

と聞くと、もしかして安物?と思ってしまうかもですが、その昔、中国はとても優れた紡績技術を持っていました。 呉服の「呉」も実は中国。

呉服の本当の意味は「海外からやって来ためっちゃいい舶来生地で作った高級服」という意味でしたがいつしか着物全般の店を指すようになったそう。

ですのでこの黒繻子も昔は舶来の高級ブランドの証だったと思われます。

これみよ!とタレに現れる「金陵」の刺繍文字 今でいうプラダやヴィトンのロゴをこれみよがしに見せて歩くファッショニスタとなんや変わらないのではないでしょうか?

で、夜な夜なNetflix を観ながらチクチク・・三日かけて黒繻子と牡丹の柄の生地と合わせました。帯芯もちょっと足しました。

それで引き抜き結びで結んでみたら・・

ええ感じやーーーん! 前の胴にはアンニュイに横たわる一輪。

お太鼓部には紫の一輪どーーん! タレ先にはドヤ顔の如源ロゴ。

これぞ昼夜の真髄!みたいな帯になりました。

ちなみに普通に帯枕を使って現代のお太鼓に結んだらピンクの牡丹が出て来ました。

余談なのですが、私はこの名古屋帯+お太鼓が現代の令和でも流行の中心で大きな顔をしているのがほんと納得いかなくて、あんなに使い勝手の悪い帯、早く次の流行が来て無くなってしまえ!といつも切に思っているのです。

理由は本来女性誰もが持つ創造性を奪ってしまうから。

昼夜帯や丸帯しかなかった時代の着物の後ろ姿はいろんな個性的な結びがあって、人によってはぴっちりと、人によってはゆったりと、いろんな結びをどんどん発展させさぞや楽しい時代だったと思います。

(昔のいろんな帯結びをみたい方は「都風俗化粧伝」を画像検索してみてね!)

実際にいろんな結びを知りたい場合はまゆなべさんの講座がおすすめ。

それに引き換え名古屋帯はアレンジのききにくい長さと形、今はほとんどが全く個性のない四角ばかり・・ぴっちりしていなくては悪と言わんばかりの後ろ姿・・

面白くない・・。

これをヘアスタイルに例えてみます。

今まで自由にいろんなヘアスタイルを楽しんでいた時代に大正時代の誰かさんがお団子ヘアネットを考案したとします。 誰でも簡単にお団子ができる。

めちゃくちゃ流行って今までの自由なヘアスタイルはどんどん廃れお団子ヘアがマジョリティに。そのうちヘアアレンジ教室なるものが現れ、ぴっちり丸い一糸乱れぬお団子をヘアアレンジ教室で叩き込まれ、乱れたお団子はダメ扱い。100年経った今でも振袖以外の普段着物の時はただの丸いお団子ばかり・・そんなのめちゃくちゃつまんないですよね?まだ半幅帯の方が面白い。

と思ってたら最近大人の兵児帯など段々とまた女性の創造性を応援するような帯が出てきたではありませんか! 100年経ってあの昼夜帯の時代のように好きなように結んで楽しむ、そんな帯たちが主流になって名古屋のお太鼓時代から前に進んで欲しいのです!

そんなことを切に思いながら、この昼夜帯を締めたのでした。